嗨,我是星柔,一個不是在旅行,就是在計畫下一趟旅行的背包客。這些年我的足跡踏過不少地方,但說到讓我最念念不忘、每次回臺都像餓虎撲羊般衝向的地方,絕對是臺灣的大街小巷——那些飄散著食物香氣的攤販和臺灣料理餐廳!你們懂那種感覺嗎?飛機一落地,腦海中冒出的第一個念頭不是回家放行李,而是「我要先去吃碗滷肉飯配貢丸湯!」臺灣的食物啊,就是有這種魔力,像根一樣扎在遊子的胃裡和心裡。

說真的,臺灣料理的精髓,在我看來,絕不僅僅是米其林星星(雖然我也很愛!),它更活在喧鬧的夜市、巷口的鐵皮屋、廟埕旁的老店,還有阿嬤那口冒著熱氣的大鍋裡。它是平民的、熱鬧的、充滿生命力的。今天,就讓我這個貪吃旅人,帶你們深入探索這片土地用「味道」寫成的故事書。

目錄

經典不敗!旅人星柔的臺灣特色小吃必吃排行榜

每次朋友問我:「星柔,帶我去吃最道地的臺灣味!」我總會陷入選擇困難。選擇太多也是一種甜蜜的負擔啊!不過,根據我多年「實戰」經驗(吃遍大江南北的藉口?),這幾樣絕對是初次體驗或回味再三的首選。乾脆做個排行榜,附上我私房推薦地點,讓你們少走彎路!(記得,口味是很個人的,這純粹是我星柔的偏好哦!)

| 排名 | 小吃名稱 | 星柔點評與特色 | 推薦嘗試地點 (個人偏好) |

| 1 | 滷肉飯 | 臺灣靈魂食物! 肥瘦交融的滷肉,醬汁鹹香帶甜,完美扒住米飯。(小心,一碗接一碗停不下來!) | 臺北:鬍鬚張、金峰 / 臺南:阿明豬心旁無名攤 |

| 2 | 牛肉麵 | 湯頭是靈魂! 紅燒的濃郁醇厚,清燉的鮮甜爽口,搭配燉煮軟嫩的牛肉與Q彈麵條。(秋冬暖胃首選) | 臺北:林東芳、劉山東 / 臺中:老牌牛肉麵 |

| 3 | 蚵仔煎 | 海陸交響樂! 新鮮蚵仔的鮮、蛋香、青菜的脆,淋上甜甜鹹鹹的粉紅色醬汁,口感豐富。(夜市必點) | 各大夜市!尤其推薦基隆廟口、臺南花園夜市 |

| 4 | 小籠包 | 工藝與美味的結合! 薄透外皮包裹鮮美湯汁與肉餡,夾起不破是功夫。(小心燙口!) | 臺北:鼎泰豐(名店)/ 杭州小籠湯包(在地愛) |

| 5 | 珍珠奶茶 | 臺灣之光! 手搖文化的代表,Q彈粉圓與香濃奶茶的絕配。(飯後完美句點) | 春水堂(創始)/ 各大小品牌如50嵐、迷客夏 |

| 6 | 臭豆腐 | 愛恨分明! 發酵獨特氣味,炸得外酥內軟,搭配酸甜泡菜。(敢挑戰才是真勇者) | 深坑老街 / 各大夜市(口感分酥炸、清蒸、麻辣) |

| 7 | 擔仔麵 | 臺南經典! 小小一碗,肉燥香、蝦湯鮮、蒜泥辛,風味濃縮。(當點心或開胃超棒) | 臺南:度小月(本店) / 赤崁樓周邊老店 |

| 8 | 大腸包小腸 | 飽足感滿分! 炭烤糯米腸切開夾入香腸,配上蒜片、酸菜等配料。(逛夜市補充能量必備) | 各大夜市(逢甲夜市尤為有名) |

| 9 | 剉冰 (尤其八寶冰、芒果冰) | 夏日救星! 清爽刨冰鋪滿新鮮水果、豆類、芋圓等配料。(視覺味覺雙重享受) | 臺北:永康街芒果冰 / 臺中:東東芋圓 |

| 10 | 胡椒餅 | 炭香誘人! 炭火烘烤的酥脆外皮,包裹多汁蔥肉餡,黑胡椒香氣濃郁。(現烤出爐最好吃) | 饒河夜市、南門市場周邊 |

喔,寫著寫著我肚子都咕嚕叫了!臺灣特色小吃就是這樣,說也說不完,吃也吃不完。每一次回臺,我總會發現新的心頭好,或者某個巷弄裡阿伯做了幾十年的古早味,那才是真正隱藏版的臺灣味啊!別只跟著網路名店跑,有時鼓起勇氣走進一家不起眼的小店,反而會有驚喜(當然,偶爾也會踩雷啦,哈!這不就是旅行的樂趣嗎?)。

不只小吃!臺灣料理餐廳的豐盛面貌與地域風情

很多人(尤其外國朋友)對臺灣食物的印象可能只停留在小吃攤。拜託!那就太可惜了啦!走進一家地道的臺灣料理餐廳,翻開那厚重的臺灣料理菜單,你才能真正體會到這座島嶼飲食文化的深度與廣度。從北到南,風味各異,就像一幅用食材繪製的地圖。

記得有次帶日本朋友去吃臺菜,他看著菜單上密密麻麻的菜名,眼睛瞪得超大,直呼:「斯國一!種類也太多了!」我笑著說:「這還只是冰山一角呢!」臺灣因為歷史與地理的獨特性,菜系融合了閩南、客家、外省、原住民,甚至日本、南洋的影響,形成了獨一無二的「臺菜」。它不像某些菜系有嚴格的框架,反而充滿了「臺式創意」,什麼都可以嘗試融合,只要好吃就好!這種包容與彈性,真的很臺灣!

來,讓我簡單梳理一下臺灣料理在地域上的一些有趣差異(當然,現在資訊流通快,很多名店全臺都吃得到,但源頭和風味基底還是有跡可循):

| 地域 | 風味特色 | 代表性菜餚 (星柔觀察筆記) | 適合怎樣的食客? |

| 北部 (臺北、基隆) | 口味較為多元、精緻、融合,受外省菜影響深。 (星柔說:醬油鹹香明顯) |

|

喜歡精緻風味、想一次嘗遍各地精華的朋友。臺北的臺灣料理餐廳選擇超級多樣化! |

| 中部 (臺中、彰化) | 口味適中偏甜,擅長火候與羹湯類。 (星柔說:東泉辣椒醬是靈魂!) |

|

喜歡濃郁羹湯、傳統米食、敢於嘗試在地特色的朋友。臺中有些老店的臺灣料理菜單滿是古早智慧。 |

| 南部 (臺南、高雄) | 口味明顯偏甜!擅長海鮮與湯品。「鮮甜」是關鍵字。 (星柔OS:第一次吃臺南滷味被甜度嚇到😂) |

|

嗜甜者天堂!熱愛海鮮原味與豐富湯羹的朋友。南部的臺灣料理作法常把「甜」發揮到淋漓盡致。 |

| 東部 (宜蘭、花蓮、臺東) | 融合原住民風味與山海食材。自然、原味、鮮美。 (星柔最愛:食材本身的味道好突出!) |

|

追求食材原味、喜歡自然野趣、想體驗原民文化的朋友。東部的臺灣料理食譜常充滿大地恩賜。 |

下次當你走進臺灣料理餐廳,點菜時不妨留意一下這道菜的「出身地」,也許更能理解它風味的由來。有時候,我會特別為了想吃某個地區的菜,安排一趟小旅行,像為了臺南的牛肉湯專程南下,為了花蓮的扁食飛去東部… 吃貨的執念,你們懂的!

廚房實戰!臺灣料理作法與食譜的溫暖秘密

身為一個愛吃又(偶爾)愛下廚的旅人,我總覺得,最能深入體驗一個地方文化的方式,除了吃,就是試著動手做做看當地的料理。臺灣料理作法,很多看起來不複雜,但魔鬼藏在細節裡!那種「鍋氣」、「手感」、「經驗累積」,才是真正難以複製的精髓。我還記得第一次照著網路上的臺灣料理食譜想做滷肉飯,結果做出來…嗯,只能說是「醬油燉肉末配飯」,香氣、口感完全不是那回事!超級挫折!後來死纏爛打跟著一位開小麵店的阿姨學,才知道光是「炒肉燥」的火候控制、紅蔥頭的爆香程度、醬油和糖的比例,甚至連「關火燜一下」的時間都大有學問。

臺灣料理作法其實很家常,很多經典菜源自於「剩菜變佳餚」的智慧。比如「菜脯蛋」,就是把醃蘿蔔乾切碎打進蛋裡煎香;「蒼蠅頭」,是用韭菜花末、豆豉和絞肉快炒,因為黑豆豉像蒼蠅頭而得名(名字嚇人但超下飯!);還有「三杯雞」,據說是因為用一杯麻油、一杯醬油、一杯米酒來調味而得名(現在比例當然會調整啦)。這些家常菜,在正規的臺灣料理餐廳菜單上不一定最顯眼,但卻是許多臺灣人心中最溫暖的媽媽味。

如果你想試試手,我真心推薦從幾道相對容易上手的開始:

-

基礎必練:

- 滷肉燥: 這是臺灣味的基石!學會了,配飯、拌麵、淋青菜都無敵。關鍵在五花肉切小丁(不是絞肉!)、耐心爆香紅蔥酥、炒出肉的油脂香,還有冰糖和醬油的平衡。網路上臺灣料理食譜超多,找一個評價好的,多練習幾次!(星柔血淚:別一開始就用太瘦的肉,油脂是香氣的來源,怕油可以煮好後放涼撈掉一部分)

- 炒青菜: 聽起來簡單吧?但臺灣快炒店的空心菜、地瓜葉為什麼那麼翠綠爽口?祕訣是大火熱油快炒,通常會加點蒜末、米酒,起鍋前點一點點水(或高湯)製造蒸氣。重點是「快」,別把菜炒黃了!很多臺灣料理作法都強調「鑊氣」,這道菜就能練出來。

-

進階挑戰:

- 三杯雞: 麻油、老薑、蒜頭、九層塔的香氣組合太迷人了。關鍵是麻油不能大火燒過頭會苦,老薑煸到邊緣微捲,雞肉煎炒上色,最後嗆入米酒和醬油,收汁後丟入大把九層塔蓋鍋燜一下。香氣四溢!(星柔提醒:用帶骨雞腿塊比雞胸好吃太多!)

- 蚵仔煎: 這要在自家重現夜市風味有點難,主要是那粉漿的比例和煎的火候。可以在家練習簡易版:用蕃薯粉+水調成粉漿,鍋裡放油、蚵仔、青菜(豆芽或小白菜),倒入粉漿,淋上蛋液,兩面煎熟。重點是粉漿不能太稠也不能太稀,蚵仔要新鮮。完成的關鍵一步:淋上專用甜辣醬!少了它就少了靈魂。參考專業的臺灣料理食譜會更清楚比例。

真的,自己動手做過,你會對路邊攤老闆、臺灣料理餐廳的大廚,還有家裡那個總能變出一桌好菜的媽媽/阿嬤,升起無比的敬意!那都是時間和經驗累積的真功夫。當你成功複製出家鄉味(或接近)的時候,那種滿足感,比在餐廳吃現成的更深刻!

點菜不迷茫!看懂臺灣料理菜單的門道與隱藏版點法

第一次走進一家道地的臺灣料理餐廳,翻開那本厚厚的臺灣料理菜單,是不是有點眼花撩亂?各種煎、煮、炒、炸、燴、羹、湯,搭配不同的海鮮、肉類、蔬菜… 選擇困難症瞬間爆發!別擔心,讓我這個點菜老手(自封的)來分享一些心得和小訣竅。

首先,臺菜點菜很講究「搭配」,像一首和諧的交響樂。通常會包含:

- 招牌菜/主菜 (1-2道): 這通常是肉類或海鮮硬菜,比如白斬雞、清蒸魚、紅蟳米糕、佛跳牆(節慶)、京都排骨(其實是臺式!)等。看人數決定點幾樣,這是餐桌主角。很多臺灣料理餐廳會在菜名旁標註「招牌」或「主廚推薦」,可以優先考慮。

- 海鮮類 (1-2道): 臺灣四面環海,海鮮新鮮又做法多樣。常見如炒海瓜子、蔥爆鮮蝦、豆酥鱈魚、三杯中卷、蚵仔酥、清蒸魚等。(星柔私心超愛海瓜子配啤酒!)

- 蔬菜類 (至少1道): 平衡油膩感必點!熱炒青菜(空心菜、地瓜葉、高麗菜苗)、開陽白菜、蒼蠅頭、五更腸旺(裡面有蔬菜)都很受歡迎。(提醒:點菜時服務員常會問「今天要什麼青菜?」)

- 蛋/豆腐類 (0-1道): 經典如菜脯蛋、蛤蜊蒸蛋、老皮嫩肉(炸蛋豆腐)、麻婆豆腐(臺式偏不辣)。

- 湯品 (1道): 人數少可以點個例湯或小盅燉湯(如蛤蜊雞湯、人蔘雞湯),人數多可以點大份的羹類(魷魚羹、肉羹湯)或火鍋類(砂鍋魚頭、酸菜白肉鍋)。

- 主食: 白飯是基本配備!也可能點炒麵、炒米粉、豬油拌飯等。滷肉飯有時也會當作一道「菜」點來分享。記得,白飯是臺菜的靈魂伴侶!

看懂臺灣料理菜單的關鍵字:

- 「時價」: 通常在海鮮類旁邊會看到這兩字。別怕!這不代表會被敲竹槓(大部分正派經營的店不會),而是因為海鮮價格隨市場波動大。點餐時務必詢問服務員當下的價格,確認後再點。

- 「例」、「小」、「中」、「大」: 表示份量。通常「例」是適合2-3人,「小」約3-4人,「中」4-6人,「大」6人以上。如果不確定,直接問服務員建議最準。(星柔經驗:人少又想嘗多樣,點「例」或「小」份最保險)

- 「推薦」、「招牌」、「主廚精選」: 通常是餐廳的拿手菜或當季食材,踩雷機率較低,可以列入考慮。

- 「作法」: 有時同一種食材(如魚、蝦、雞)會列出很多作法(清蒸、蔥油、豆酥、三杯、糖醋…)。想吃原味鮮甜選清蒸;愛濃郁下飯選三杯、豆酥;喜歡酸甜口感選糖醋。這也是體驗臺灣料理作法多樣性的好機會!

星柔的隱藏版點菜小撇步:

- 「今日有什麼特別的嗎?」: 主動問服務員!他們常會推薦當天最新鮮的魚貨或進貨的好食材,這些可能不會寫在固定臺灣料理菜單上。(我的最愛:問到當日現流鮮魚!)

- 「青菜幫我們配當季好吃的!」: 把選擇權交給店家,通常會得到最新鮮時令的蔬菜。

- 留意鄰桌: 如果看到隔壁桌上了什麼賣相極佳的菜,直接指著問服務員:「請問那是哪一道?」通常不會錯!(這招超實用,屢試不爽)

- 點個「臺灣特色小吃」當開胃菜: 如果餐廳有提供,像蚵仔酥、炸花枝丸、五香雞卷之類,份量不大,上菜快,能讓等主菜的時間不無聊。

點菜也是一種樂趣!多嘗試幾次,你就能找到自己喜歡的組合。

臺灣料理的文化底蘊:吃的不只是味道,是故事與人情

走過這麼多地方,我越來越覺得,臺灣料理的魅力,遠遠超出了食物本身的味道。它是一張網,緊緊纏繞著這座島嶼的歷史變遷、節慶習俗、家族記憶與濃厚的人情味。那種「辦桌」的熱鬧喧騰,那種「巷口麵攤」二十年如一日的熟悉感,那種「阿嬤的味道」帶來的安心與思念,都是構成臺灣味不可或缺的元素。

想想我們的節日,哪個不是圍繞著「吃」?過年的圍爐,必定有象徵「年年有餘」的全魚、「步步高升」的年糕、「團圓」的火鍋;端午節的粽子,裡面包裹的不只是糯米和餡料,更是對屈原的紀念與南北口味之爭(我站南部粽!水煮派萬歲!);中秋節烤肉配柚子,不知何時成了全臺運動;冬至一碗甜甜的湯圓,暖身更暖心。這些節慶食物,承載著代代相傳的文化密碼。許多臺灣料理餐廳在特定節日也會推出應景套餐,把傳統帶入現代用餐場景。

而那種人情味,更是滲透在用餐的細微處。記得有次在臺南一家老麵店,我只是隨口稱讚他們的辣椒醬好吃,老闆娘二話不說,立刻挖了一大罐要送我!那種「澎湃」和「阿莎力」,就是典型的臺灣性格。在臺灣料理餐廳裡,服務員阿姨看你飯快沒了,會主動問「弟弟/妹妹,要不要再添飯?」那種不刻意卻真切的關懷,讓人覺得像回到家裡吃飯一樣自在。

即使是所謂的「臺灣料理作法」,也常常不是什麼秘而不宣的獨門配方,而是帶著一種分享的精神。以前在鄉下,左鄰右舍的媽媽們會互相交流怎麼醃脆瓜、曬菜脯、做豆腐乳。那種「這是我娘家媽媽的做法,你試試看」的溫暖,讓臺灣料理食譜在無形中流傳、演變。現在網路發達,更有許多熱心人分享自家秘訣,希望把好味道傳承下去。

對我來說,臺灣料理最動人之處,就是這份「溫度」。它不僅餵飽了肚子,更連結了人與人之間的情感,訴說著屬於這塊土地的故事。下次當你品嘗臺灣美食時,不妨細細體會這份隱藏在味道背後的深厚底蘊。

星柔的臺灣料理Q&A時間

累積了這麼多貪吃經驗,也常被朋友問各種問題。挑三個最常被問到的來分享我的看法:

Q:第一次來臺灣,只能選三樣臺灣特色小吃,你會推薦哪三樣?為什麼?

這問題好殘忍啊!(抱頭)硬要選三樣的話,我會選:

- 滷肉飯: 理由太簡單了,它是臺灣的國民美食靈魂!一碗好的滷肉飯,肥瘦適中的肉燥,鹹甜適中的醬汁,完美裹著粒粒分明的米飯,吃下去是滿滿的幸福感與熟悉感。它代表了臺灣日常飲食的根基。沒吃過滷肉飯,別說你來過臺灣!

- 牛肉麵: 這道融合了外省風味與臺灣在地化的經典,完美展現臺灣料理的包容性與轉化能力。無論是紅燒的濃郁醇厚,還是清燉的鮮美爽口,搭配燉得軟嫩的牛肉和Q彈的麵條,在味蕾上是一場豐富的饗宴。它也是許多臺灣料理餐廳的鎮店之寶。

- 珍珠奶茶: 作為「手搖飲王國」的代表作,珍珠奶茶早已是臺灣的國際符號。它代表的不只是一杯飲料,更是一種創新、活力與生活態度。Q彈的粉圓與香濃奶茶的結合,創造出獨特的趣味與口感。飯後來一杯,是完美的臺灣式結尾。

選擇這三樣,是因為它們分別代表了臺灣飲食的「根基」(滷肉飯)、「融合與轉化」(牛肉麵)、和「創新與活力」(珍珠奶茶)。當然,遺珠之憾超多(蚵仔煎、小籠包、臭豆腐…我對不起你們!),但這三樣確實是理解臺灣食物文化很好的起點。

Q:想在家嘗試做臺灣菜,哪一道的臺灣料理作法相對容易成功且適合新手?

絕對是「家常炒麵」或「炒米粉」!原因如下:

- 材料取得容易: 主角就是油麵(或米粉)、肉絲(豬肉、雞肉皆可)、高麗菜、紅蘿蔔、香菇、蝦米(提鮮用,可省略)、蔥蒜等。超市、傳統市場都很好買。

- 步驟簡單明確: 大致流程就是:備料切絲 → 爆香蔥蒜蝦米香菇 → 炒肉絲 → 炒蔬菜 → 加入麵條/米粉和調味料(醬油、胡椒粉、少許糖或高湯)拌炒均勻。很多基礎臺灣料理食譜都有詳細步驟。

- 容錯率較高: 不像滷肉飯要求肉燥的完美平衡,炒麵/米粉的調味可以邊試邊調整,鹹了加點水或糖,淡了補點醬油。配料也可以隨冰箱庫存彈性變化,加入豆芽、韭菜、甚至剩菜都可以。

- 成就感足: 一大盤熱騰騰、香噴噴的炒麵/米粉上桌,看起來就很豐盛,非常適合當一餐的主食。成功率高,容易建立信心!

小秘訣:

- 麵條或米粉最好先稍微汆燙過(不用全熟),瀝乾備用,炒的時候才不會黏鍋或太乾。

- 爆香一定要夠,香氣是關鍵!

- 用筷子輔助鍋鏟拌炒,更容易均勻。

從炒麵/米粉開始,掌握基本的爆香、炒功和調味,再逐步挑戰更複雜的菜色,是很棒的學習路徑!

Q:有些臺灣菜(如豬血糕、臭豆腐)味道比較特殊,該如何鼓起勇氣嘗試?有沒有推薦的方法?

這些「愛恨分明」的臺灣特色小吃,確實是許多外國朋友(甚至部分臺灣年輕人!)的挑戰區。我的建議是:

- 不要預設恐懼心理: 味道的形容詞(臭、血腥味)有時會先入為主地影響判斷。試著把「臭豆腐」想成「發酵豆腐」,把「豬血糕」想成「米血糕」(它的成分主要是糯米和豬血混合蒸熟)。拋開名稱的聯想,專注在食物本身。

- 從「入門款」開始:

- 臭豆腐: 建議先從「酥炸」的開始嘗試!高溫油炸後臭味會大幅降低,轉變成誘人的酥脆外皮。搭配大量的台式泡菜(酸甜爽脆)一起吃,泡菜的酸味能很好地平衡豆腐的風味,口感也豐富。避開清蒸或麻辣(氣味較重)的初體驗。

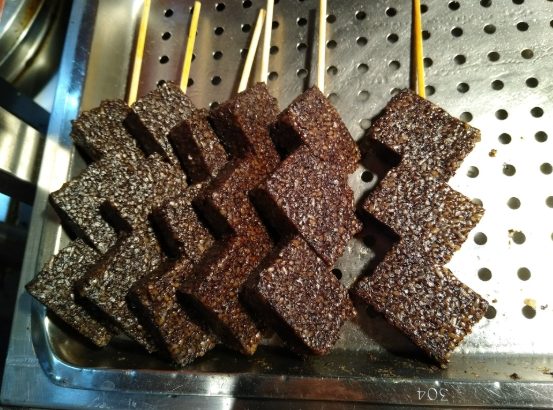

- 豬血糕: 推薦先吃「蒸熟後沾花生粉+香菜」的版本(在夜市很常見)。蒸的豬血糕口感軟糯Q彈,花生粉的香甜和香菜的清新,能溫柔地包裹住豬血糕本身較為樸實的味道,接受度最高。油炸或麻辣版本通常風味更強烈,可以進階再試。

- 找對地點與同伴: 首次嘗試,選擇夜市裡人潮多、攤位看起來新鮮衛生的。最好跟敢吃、會吃的朋友一起去!他們能給予即時的回饋和鼓勵,分享吃的技巧(例如臭豆腐要配泡菜一口咬下),降低你的不安感。(星柔經驗:跟朋友分食一小份,壓力小很多!)

- 保持開放的心態: 告訴自己:「就試一小口看看!」不用勉強吃完一整個。即使不喜歡,也是一種獨特的體驗和文化理解。很多食物都是吃著吃著就愛上了(我當初也不愛臭豆腐,現在每次夜市必點!)。

- 搭配飲料: 準備好你喜歡的飲料(如無糖茶或酸梅湯),萬一真的需要「救援」時可以馬上沖淡味道。

記住,敢於嘗試也是旅行和探索美食的一部分樂趣!說不定你會發現新大陸,愛上這些獨特的臺灣味!

寫到這裡,我的思緒又飄回那些充滿香氣的巷弄:熱炒店的鑊氣、麵攤蒸騰的白煙、夜市裡此起彼落的叫賣聲、還有媽媽在廚房裡忙碌的背影… 臺灣料理的滋味,對我而言,早已遠遠超過了單純的「好吃」兩個字。每一次的品嘗,都是一次記憶的召喚、一次文化的浸潤、一次人情的擁抱。

它可以是廟口夜市一份五十元的蚵仔煎,也可以是講究餐廳裡精緻的功夫菜。無論形式與價格,那份對食材的用心、對味道的堅持、以及蘊含其中的生活智慧與溫暖人情,才是最動人的臺灣味。翻開一本泛黃的臺灣料理食譜,那是家的傳承;走進一家賓客盈門的臺灣料理餐廳,那是技藝的展現;站在夜市攤位前看著老闆熟練的臺灣料理作法,那是生活的活力;手指劃過臺灣料理菜單上的各式臺灣特色小吃,那是選擇的愉悅與幸福的煩惱。

對我這個旅人來說,臺灣料理就是最溫暖的歸屬感。無論飛得多遠,只要嚐到那熟悉的味道,心就踏實了。它提醒著我從哪裡來,也驕傲地向世界訴說著這座島嶼豐沛多元的故事。

還在等什麼呢?無論你是第一次踏上臺灣,還是像我一樣眷戀這片土地滋味的遊子,立刻出發吧!鑽進巷弄、踏入餐廳、逛遍夜市,用你的味蕾,親自書寫屬於你的臺灣料理篇章。相信我,這場舌尖上的島嶼之旅,絕對會讓你欲罷不能,一試成主顧!下次在臺灣的某個角落,或許我們會不期而遇,一起舉筷,為這讓人魂牽夢縈的滋味乾杯!